Nel 1992, durante l’ottavo dei suoi quattrodici viaggi africani, Karol Wojtyla si recò a Gorée, sull’isolotto senegalese dove si trova la Casa degli schiavi e, di fronte all’Oceano, disse: «Quest’isola rimane nella memoria e nel cuore di tutta la diaspora nera, occorre che si confessi in tutta verità e umiltà questo peccato dell’uomo contro l’uomo, questo peccato dell’uomo contro Dio e da questo santuario africano del dolore nero imploriamo il perdono del cielo». Un luogo carico di secolari sofferenze e spietati retaggi coloniali, delimitato da forti militari ed enormi baobab, dove per gli scenari suggestivi fu girato il film “I cannoni di Navarone”. Stanze buie e rocce per ammassare uomini, donne e bambini, portati qui dai mercanti schiavisti da ogni terra e da ogni foresta africana, in attesa di essere caricati sulle navi per attraversare l’oceano.

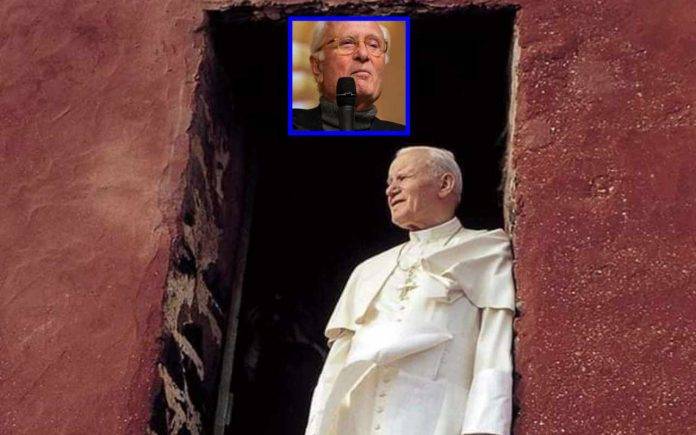

Dall’isolotto-simbolo in cui gli africani in catene venivano caricati sulle navi per un viaggio senza ritorno verso il nuovo mondo, Giovanni Paolo II fece “mea culpa” davanti a Dio e agli uomini per i cristiani che, nei secoli passati, si sono macchiati del «crimine enorme» della tratta dei neri. E a compiere tale ignominia furono i cristiani, cioè uomini che dicevano di avere fede in Cristo. «Sono venuto qui per rendere omaggio a tutte queste vittime, vittime senza nome», affermò Karol Wojtyla, in piedi, nella polvere del cortiletto della Casa degli schiavi. «È l’ingiustizia, è il dramma di una società che si diceva e che si dice cristiana». È la stessa ingiustizia che nel Novecento «ha ricreato la medesima situazione di schiavi anonimi nei campi di concentramento: la nostra è una civiltà piena di debolezze, piena di peccati».

Anche nel ventesimo secolo «si depreda il mondo dei poveri». Ci sono «nuove forme di schiavitù», come «la prostituzione organizzata, che sfrutta vergognosamente la povertà delle popolazioni del Terzo Mondo». Il Papa si fermò a guardare l’oceano, in silenzio, per sette minuti. Racconterà poi di aver sentito «il grido dei secoli, il grido di generazioni di neri fatti schiavi». Con la sua sensibilità di antropologo-filosofo avvertì «il simbolo dell’orribile aberrazione di coloro che hanno ridotto in schiavitù i fratelli e le sorelle», «teatro di una eterna lotta tra la luce e le tenebre, tra il bene e il male, tra la grazia e il peccato». E commentò: «Uomini, donne e bambini sono stati condotti in questo piccolo luogo, strappati dalla loro terra, separati dai loro congiunti, per esservi venduti come mercanzia. Essi venivano da tutti i paesi e, in catene, partivano verso altri cieli, conservando come ultima immagine dell’Africa natia la massa della roccia basaltica di Gorée. Si può dire che quest’isola rimane nella memoria e nel cuore di tutta la diaspora nera». E aggiunse: «Quegli uomini, quelle donne, quei bambini sono stati vittime di un vergognoso commercio, cui hanno preso parte persone battezzate, ma che non hanno vissuto la loro fede. Occorre che si confessi in tutta verità e umiltà questo peccato dell’uomo contro l’uomo, questo peccato dell’uomo contro Dio. Da questo santuario africano del dolore nero, imploriamo il perdono del Cielo».