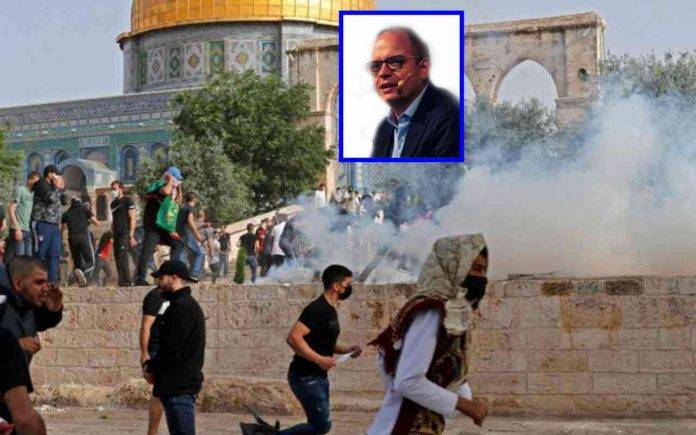

Agli scontri che ciclicamente invadono la Terra Santa siamo – purtroppo – tristemente abituati. Le dinamiche sono le stesse da anni: provocazioni e minacce che spesso sfociano in scontri seguiti da missili e ritorsioni di ogni tipo. In poco tempo feriti, morti, e fiumi di sangue che ancora una volta bagnano la terra sognata da Abramo. In questi giorni però stiamo assistendo a una violenza inedita, che richiama per certi versi quella vista durante l’ultima Intifada. L’espropriazione delle case palestinesi nel quartiere di Gerusalemme est ha certamente acuito una rabbia che nel giro di qualche ora ha portato nuovamente le persone in piazza, tra le vie di Gerusalemme, e nelle ultime ore anche in altre città d’Israele. La risposta di Hamas e la controffensiva israeliana non si sono fatte attendere.

E’ difficile trovare una risposta alla solita domanda: “chi ha inziato?”, perché dovremmo tornare indietro di parecchi anni, non solo a qualche giorno fa. E indagare le ragioni di questo conflitto è anche troppo arduo: sono stati già scritti fiumi d’inchiostro e finora nessuno è riuscito a dimostrare chi ha ragione. Forse il punto non è nemmeno quello, anche se i nostri giornali fanno a gara ogni volta per trovare negli israeliani o nei palestinesi l’incarnazione della giustizia e della bontà. Purtroppo, sappiamo che non è così. Ma andiamo con ordine, e cerchiamo di individuare alcune chiavi di lettura necessarie per tentare di comprendere quello che sta accadendo.

Innanzitutto, la popolazione (israeliana e palestinese) è esasperata e stanca di una situazione che si è incancrenita negli anni: non si riesce proprio a immaginare una pace lunga e duratura. Le trattative sono a un punto morto, e tutte le fragili tregue di questi anni hanno rivelato nella loro miopia l’incapacità di garantire una prospettiva sostenibile. Anzi, le pretese di ogni popolo si fanno ogni giorno più grandi e più irrealizzabili. Gli anni di ingiustizie si accumulano, e perciò è “normale” che qualsiasi cosa riscaldi gli animi. Ogni provocazione diventa un pretesto per attaccare, una scusa per aggredire, e ogni ragione viene ignorata.

Secondo: i palestinesi si sentono sempre più soli nel panorama mediorientale. Che la questione della Città Santa fosse scesa drasticamente nelle priorità della fratellanza araba è cosa nota da tempo, e gli accordi di Abramo non hanno fatto altro che marginalizzare ancora di più Gerusalemme. Perciò i palestinesi urlano, sperando che qualcuno li ascolti, subendo ogni volta la potenza di fuoco israeliana. La politica statunitense ha accelerato questo processo, e la decisione univoca di proclamare Gerusalemme capitale d’Israele ha scoraggiato l’aspirazione della “Casa di preghiera per tutti i popoli” invocata da tanti.

Da ultimo, ci sono i gruppi dell’estrema destra israeliana che mettono benzina sul fuoco. In un momento così delicato per la società ebraica, che non ha un governo stabile da diversi anni, la paura delle persone diventa una risorsa preziosa per incoraggiare la scelta del nuovo primo ministro. Dall’altra parte, il movimento di Hamas si ostina senza nessuna logica a combattere una guerra che non può vincere. “Gerusalemme chiama e Gaza risponde”, urlano. Mentre i morti aumentano, e sono già nove i bambini senza colpa morti nella Striscia per i deliri di onnipotenza dei propri governanti.

E’ vero, la violenza di questi giorni ha qualcosa di inedito, complice il periodo di Ramadan e la tensione elettorale. In fondo però, stiamo assistendo a un copione noto che si ripete da decine di anni: due popoli camminano fianco a fianco senza incontrarsi mai. E se si incontrano, è solo per vomitarsi addosso tutta la rabbia, la frustrazione, l’odio. Elementi che si aggiungono alla bilancia delle colpe che non arriverà mai ad essere pari. Probabilmente tra qualche giorno la situazione tornerà alla “normalità”: le parti in lotta sigleranno una tregua cercando di ottenere qualche ridicolo vantaggio sull’altro. Fino alla prossima volta. Fino a quando ai tavoli delle trattative incomincerà a farsi strada una prospettiva diversa, che mi permetto di spiegare attraverso la storia di Laila, una donna israeliana che ha perso due dei tre figli durante la seconda Intifada. Uccisi mentre andavano a scuola. All’ultima figlia che le chiedeva perché non odiasse chi le aveva ucciso i fratelli, ha risposto: «Se mi mettessi a odiare anche gli assassini dei miei figli, penso che non riuscirei più a vivere. Amare è l’unico modo che ho di stare al mondo». Ecco cosa manca e mancherà ancora per molto tra i due popoli. E’ il negoziatore più importante, non è palestinese né israeliano, e si chiama “perdono”.