Forza e femminilità. Sarebbe questo il significato dei fiori della mimosa e per questo motivo sarebbero stati eletti come simbolo della Festa della Donna. Una sorta di omaggio a tutte le donne: la mimosa infatti è capace di fiorire anche nei terreni più difficili, associata alla capacità del genere femminile di rialzarsi dopo ogni difficoltà. E così, nei giorni che precedono l’8 marzo, vediamo intere vetrine sbocciare in un tripudio di giallo: rametti, composizioni, il tutto abbellito da uno stuolo di nastrini luccicanti, accompagnati da rose rosse, orchidee e le carte più glitterate e luccicanti. Un giro di affari che non ha nulla a che vedere con le problematiche e le difficoltà che ogni donna ogni giorno deve affrontare.

Imparare dalle donne

Molto spesso relegate ai margini, sfruttate, schiavizzate, ci si ricorda delle donne solo in occasione di grandi eventi o di grandi feste. Ma una donna è tale 365 giorni l’anno. Donne virtuose, da prendere come esempio, da esaltare non solo per la loro bellezza ma soprattutto per la loro forza d’animo, il coraggio, la capacità di non rinunciare ai loro principi ma di portare avanti le loro idee. Delle testimonianze di fede, amore per il prossimo, voglia di lottare e vivere intensamente la loro vita.

La forza della fede

Ne è un esempio suor Ann Nu Thawng, una religiosa delle missionarie di San Francesco Saverio di Myitkyina, dello stato del Kachin, in Myanmar. La sua foto ha fatto il giro del mondo dopo che il presidente della conferenza dei vescovi cattolici birmani, Charles Bo, l’ha postata su Twitter. Una piccola suora, che “armata” della sua fede e dell’abito che indossa, non ha avuto nessun timore di inginocchiarsi, sull’asfalto, davanti ai militari in tenuta antisommossa per chiedere che non venisse aperto il fuoco sui manifestanti. Un gesto coraggioso, fatto in nome dell’amore per il prossimo, che testimonia quella Chiesa in uscita che Papa Francesco ha sempre e fortemente voluto e auspicato. Un’immagine di una forza prorompente: quelle mani giunte in segno di preghiera e le lacrime agli occhi della religiosa sono state capaci fermare anche il più duro dei militari, trasformando la suora cattolica in un simbolo contro le violenze esplose in Myanmar.

Una luce nell’inferno dei lager nazista

Non si combatte contro la violenza e la crudeltà solo al giorno d’oggi. C’è chi ha fatto della sua vita e dei suoi talenti un modo per non far dimenticare gli orrori del passato. Edith Bruck, classe 1931, nasce in un piccolo villaggio ungherese, ultima di sei figli di una famiglia ebrea. Nell’aprile del 1944 insieme ai genitori e a due fratelli viene deportata in un ghetto e poi nei lager di Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen. Dal teatro al cinema, dalla televisione al giornalismo, sono molti gli ambiti in cui Edith Bruck ha lavorato. Ma soprattutto si è impegnata a testimoniare la drammatica esperienza dei lager. In un’intervista all’Osservatore Romano la donna ha spiegato che “ricordare è una sofferenza, ma non mi sono mai sottratta. Anche illuminare una sola coscienza vale la fatica e il dolore di tenere vivo il ricordo di quello che è stato. Per me la memoria è vivere e la scrittura è respirare”.

Dopo aver letto la sua intervista, Papa Francesco ha deciso di farle visita e, come comunicato dal direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, insieme hanno ripercorso i “momenti di luce di cui è stata costellata l’esperienza dei lager”. Il Pontefice ha voluto incontrare la Bruck per ringraziarla per la sua testimonianza e per “rendere omaggio al popolo martire della pazzia del populismo nazista e con sincerità le ripeto le parole che ho pronunciato dal cuore allo Yad Vashem e che ripeto davanti ad ogni persona che come lei ha sofferto tanto a causa di questo: perdono, Signore, a nome dell’umanità”.

Una vita dedicata a testimoniare l’orrore vissuto sulla propria pelle, tenendo fede a quella promessa fatta, molti anni prima a due sconosciuti, incontrati nel lager di Bergen-Belsen, come ha spiegato all’Osservatore Romano: “Racconta, non ti crederanno, ma se tu sopravvivi racconta anche per noi”.

Lottare per la vita

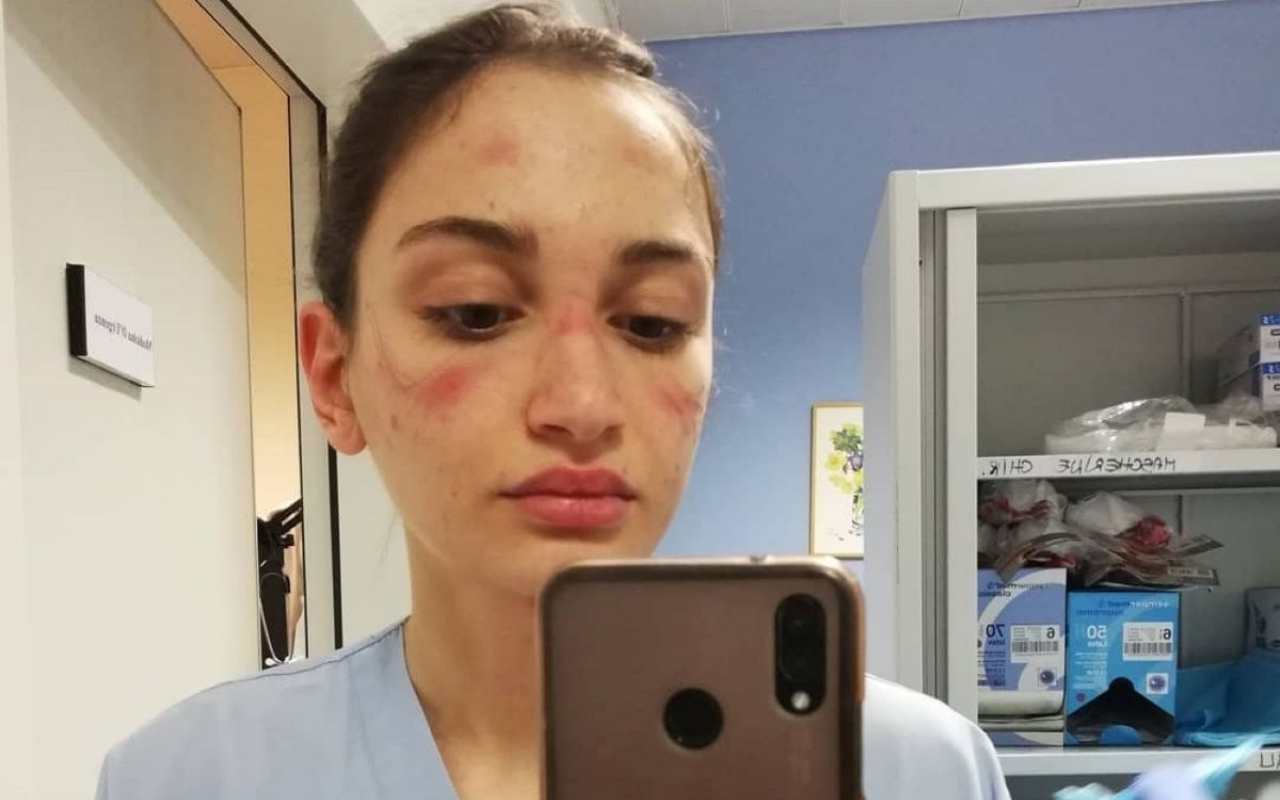

Se c’è chi ancora non si arrende e lotta contro gli orrori del passato e fa sì che la memoria rimanga viva perché l’umanità non debba più assistere a massacri di innocenti, c’è anche chi da oltre un anno lotta nelle corsie degli ospedali. Li abbiamo visti mentre si abbracciano disperati, stremati da turni massacranti dentro a tute che non lasciano passare un filo di aria, bardati come se dovessero andare in guerra, che si addormentano sopra la tastiera del loro computer perché il loro corpo chiede un attimo di riposo. Ma c’è una foto, che da un profilo Instagram è rimbalzata in tutto il mondo, accendendo un faro su una professione a cui spesso non viene riconosciuto il merito che gli spetta.

Davanti a uno specchio, mostra gli occhi gonfi per la fatica e i lividi causati dalla mascherina che le segnano il giovane volto. Un selfie scattato a fine turno che ha fatto conoscere all’Italia intera – forse anche al di fuori dei confini nazionali – Alessia Bonari, l’infermiera diventata simbolo della lotta al Covid-19.

“Sono un’infermiera e in questo momento mi trovo ad affrontare questa emergenza sanitaria. Ho paura anche io, ma non di andare a fare la spesa, ho paura di andare al lavoro. Ho paura perché la mascherina potrebbe non aderire bene al viso, o potrei essermi toccata accidentalmente con i guanti sporchi, o magari le lenti non mi coprono del tutto gli occhi e qualcosa potrebbe essere passato – scriveva il 9 marzo 2020, all’inizio dell’emergenza Covid-19 in Italia, sul suo profilo Instagram -. Sono stanca fisicamente perché i dispositivi di protezione fanno male, il camice fa sudare e una volta vestita non posso più andare in bagno o bere per sei ore“.

“Continuerò a curare e prendermi cura dei miei pazienti, perché sono fiera e innamorata del mio lavoro. Quello che chiedo a chiunque stia leggendo questo post è di non vanificare lo sforzo che stiamo facendo, di essere altruisti, di stare in casa e così proteggere chi è più fragile. Noi giovani non siamo immuni al Coronavirus, anche noi ci possiamo ammalare, o peggio ancora possiamo far ammalare. Non mi posso permettere il lusso di tornarmene a casa mia in quarantena, devo andare al lavoro e fare la mia parte. Voi fate la vostra, ve lo chiedo per favore”.

La giovane infermiera è stata già presente sul red Carpet del Festival del Cinema di Venezia nel settembre del 2020, quando era stata insignita del premio di “Diva e donna”. Quest’anno Amadeus l’ha voluta al suo fianco sul palco del Festival di Sanremo dove ha raccontato la sua esperienza in prima linea nella lotta contro il Coronavirus.

Elegantissima, in un vestito che la faceva sembrare una principessa, non ha voluto rinunciare all’occasione di lanciare un messaggio. Dal palco dell’Ariston, infatti, Alessia ha voluto ribadire che la lotta al Coronavirus non è ancora finita e ha rivolto un appello a tutti gli italiani: indossare la mascherina. Dopo la kermesse canora di Sanremo, la giovane donna ha già riposto nell’armadio l’abito elegante e ha indossato la sua uniforme da infermiera. Inoltre, ha fatto sapere che devolverà il suo compenso per le cure ai malati terminali, destinandolo ad un’associazione di Grosseto, sua città natale.

Un gesto che fa onore alla giovane infermiera che, insieme ai suoi colleghi, bardata dal capo ai piedi, con il volto radioso nascosto da una mascherina, è tornata nelle corsie del suo ospedale per continuare la lotta contro il Coronavirus, con coraggio, ogni giorno.

La scrittura come trampolino per rinascere

E di coraggio ne sa qualcosa anche la giovane scrittrice argentina Veronica Cantero Burroni. “Non posso non sorridere quando penso al senso di umorismo di Dio che non mi permette di correre con le mie gambe, ma ha fatto sì che la mia immaginazione fosse senza limiti”, ha dichiarato in un’intervista in esclusiva a Interris.it. Originaria di Campana, nella provincia di Buenos Aires, Veronica ha 18 anni e ha pubblicato il suo primo libro quando ne aveva solo sette.

A causa dei suoi problemi fisici ha dovuto subire molti interventi chirurgici che, seppur la limitano fisicamente, non le hanno impedito di sviluppare quella che lei definisce la sua vocazione: la scrittura. E’ autrice del libro “Il ladro di ombre” che nel 2016 le ha fatto vincere il premio “Elsa Morante Ragazzi”.

Nonostante le difficoltà quotidiane, Veronica non vacilla nella fede: “I miei amici e la mia famiglia, sempre mi ricordano che Dio non permette che le cose accadano per nulla e che se la sua volontà è quella di avermi su una sedia a rotelle, significa che lui ha un piano ancora più grande per me di quello che ho pensato io per me stessa”.

Nel 2016 ha avuto la possibilità, inaspettatamente, di incontrare Papa Francesco, al termine di un’udienza del mercoledì. Gli ha regalato il suo libro e nella dedica lo ha ringraziato per le sue parole che le hanno tolto “la paura di sognare grandi cose e mi hanno ridato fiducia in Dio”.

Un esempio di coraggio e grande fede in Dio. Con la sua vita Veronica testimonia con forza che è la disabilità fisica non è sempre un limite. “Quando avevo dieci anni ho iniziato a chiedere a Dio: ‘Cosa vuoi fare con me?’ Anche se si è fatta aspettare, la sua risposta è stata quella di farmi scoprire scrittrice: è una vera vocazione. Dio mi ha detto: ‘Io ti dò questo dono, per dimostrare agli altri che in ogni circostanza tutto è possibile‘. Anche se molte volte continua ad essere una sfida, da quando ho capito il senso della mia condizione, guardo la mia croce con gioia”.

Non basta una mimosa

Giovani, anziane, sposate, laiche, consacrate. Ogni donna racchiude in sé un potenziale enorme che aspetta un raggio di sole per sbocciare. Non ci si può ricordare dell’altra metà del cielo solo un giorno all’anno. Non è il ricevere in regalo una mimosa, dei cioccolatini o belle frasi che fanno la differenza. Si deve tornare al nocciolo della questione per poter riscoprire il vero valore di ogni donna, la sua bellezza sia fisica sia interiore, nel suo ruolo di mamma, di insegnante, di infermiera, di suora, di scrittrice o manager che sia. Pensare di risolvere i problemi e le disuguaglianze con un rametto di mimosa è solo un’illusione.